A l’occasion de la parution d’Atilla d’Evguéni Zamiatine, nous avons proposé à son traducteur, Maxime Lamiroy, d’évoquer à la fois cet auteur mais aussi l’ensemble de sa démarche littéraire et éditoriale. Créer une nouvelle maison d’édition, ou plutôt ici une nouvelle collection au sein de la maison LAMIROY, est un défi que l’on ne pouvait que saluer. En donnant au public la disponibilité de nouvelles traductions d’auteurs russes, il pique la curiosité du public vers une grande littérature, mais aussi vers une langue qui a inspiré les plus considérables écrivains et dramaturges. Le goût et la curiosité vers la langue russe sont ici aiguillonnés par la possibilité de lire à la fois la traduction français et le texte original russe.

Jean Jauniaux, le 17 mars 2021.

Voici l’interview de Maxime Lamiroy qui a préféré répondre par email à nos questions plutôt que d’enregistrer un interview sonore:

Quel est votre parcours ? Comment avez-vous découvert puis vous êtes-vous passionné pour la langue et la littérature russe ?

La Russie m’a toujours passionné. Lorsque j’étais enfant, il y avait une carte du monde au-dessus de mon lit. Mon regard était toujours attiré par le haut de la carte et cette vaste étendue qui portait le nom de Russie. C’était le plus grand pays du monde et depuis ma naissance, j’ai toujours été le plus grand de ma classe. Ça nous faisait un premier point commun. Puis, c’était un pays de neige, ce qui fait toujours rêver les enfants, surtout dans un pays où la neige est fugace. Je me souviens avoir acheté un Assimil russe vers mes 16 ans. J’avais déjà appris l’alphabet grec à l’école, mais je trouvais l’alphabet cyrillique encore plus beau, surtout la lettre « Ж » qui commence le mot « vie » en russe : « жизнь » (prononcé « jizn’ »). Mais j’excellais plus en mathématiques qu’en anglais ou en néerlandais. Les langues n’ont jamais été mon point fort car je n’ai pas une bonne oreille. À l’Université, j’ai opté pour des études en philosophie. Il était possible de suivre deux cours supplémentaires, indépendamment de son cursus. J’ai donc pu m’inscrire au cours de langue russe et à celui de littérature russe, sans craindre d’obtenir de mauvais résultats. La littérature russe m’a tout de suite passionné, autant que la philosophie. Et ce n’est qu’en travaillant pour mon mémoire sur le philosophe russe, Léon Chestov (1866-1938), que j’ai compris que ces deux disciplines se rejoignaient. Dostoïevski et Tolstoï avaient influencé de nombreux philosophes – surtout les penseurs existentiels. Grâce aux crédits supplémentaires, j’ai pu m’inscrire au master en langue et littérature russe de l’Université Libre de Bruxelles et obtenir un deuxième diplôme, en plus de mon master en philosophie.

Que vous a appris, sur celles-ci, la pratique de la traduction ?

La traduction du texte « Tourgueniev » de Léon Chestov était prévue au sein de mon projet de thèse en philosophie. Après avoir abandonné l’idée de faire une thèse et m’être inscrit dans un master complémentaire en études de genre, j’ai conservé l’intention de traduire ce texte inédit. La traduction d’un texte philosophique est plus simple que celle d’un texte littéraire. De manière générale, les disciplines complexes utilisent un langage si précis que leurs expressions dans les différentes langues sont assez semblables. Puis, il y avait une langue que je maîtrisais parfaitement, c’était celle de Léon Chestov. Je me suis donc formé à la traduction avec ce premier texte, j’ai découvert comment les textes comportent de nombreuses références culturelles qu’il faut transmettre par divers moyens à un locuteur étranger à cette culture. J’ai aussi mis en place une petite équipe pour m’aider, en amont et en aval, au travail de traduction : Natalia Skachko qui enseigne le russe aux francophones du monde entier via l’école RussePlus et Élisabeth Devillez, ma grand-mère qui fut professeur de français.

Comment définiriez-vous, du point de vue du traducteur, la spécificité /les difficultés de la langue russe lorsqu’il s’agit de la retranscrire en français ?

Dans les premières pages de « Une Élégie du Nord » où elle compare six traductions d’un même texte d’Anna Akhmatova, Sophie Benech établit une liste très juste des différences linguistiques entre le français et le russe qui rendent extrêmement difficile la traduction de textes poétiques. Un des projets de la collection Kniga est la traduction d’un recueil de poèmes russes sur la Belgique, écrits pendant la première guerre mondiale. Au départ, j’avais trouvé cinq poèmes et j’en avais fait une traduction littérale. Lors de la Foire du Livre de Bruxelles, Françoise Wuilmart m’a alors offert son dernier exemplaire de « Un art en crise. Essai de poétique de la traduction poétique » où l’auteur, Efim Etkin, s’insurge contre la tradition francophone de publier des traductions littérales et en prose de poèmes étrangers. Le livre m’a convaincu de sa position. Entretemps, j’ai trouvé 28 autres poèmes russes sur la Belgique (dont Alexandre Blok et Vladimir Maïakovski). C’est dans l’exercice de traduction poétique que le traducteur se retrouve le plus confronté aux difficultés de la langue russe qui a toujours la possibilité d’être extrêmement concise par rapport au français. L’absence d’article et du verbe « être » et « avoir » au présent, la présence des cas qui enlève les mots-compléments « de » ou « avec », l’existence d’un pronom possessif réfléchi qui permet de déterminer avec certitude à qui appartient l’objet sont autant d’atouts en faveur du russe auxquels il faut trouver un substitut en français. Ces difficultés rendent l’exercice de traduction non pas impossible mais passionnant – comme une partie d’échecs. Il faut se donner des objectifs précis face au texte et parvenir à les atteindre. Il m’a donc fallu apprendre à fixer ces objectifs, à déterminer ce qu’il faut prioritairement transmettre dans la traduction d’un texte. Mes maîtres en la matière furent les formalistes russes dont les analyses se basaient sur des textes classiques russes (Tolstoï, Gogol, Pouchkine). Loin de défendre l’aspect uniquement formel du texte, ces formalistes ont avant tout été des expérimentateurs. Ils ne partagent pas une méthode qu’ils appliquent à tous les textes mais une démarche identique : celle de trouver face à un texte déterminé, la méthode qu’il lui est la plus adéquate. Et la plupart du temps, cette méthode est à inventer. Je me suis aussi beaucoup renseigné sur les témoignages de traducteurs du russe – la plupart du temps, ce sont des traductrices. Svetlana Geier, dans le documentaire qui lui est consacré « La Femme aux 5 éléphants », dit que le traducteur se doit toujours de lever le nez quand il traduit. Cela peut paraître très simple mais cette pratique est d’une grande efficacité. Quand je suis plongé dans le texte russe, je ne vois plus que l’expression russe et les mots français pour la traduire ne me viennent pas. Mais si je lève le nez hors de mon texte, que je me remets dans l’histoire que je suis en train de traduire, alors je trouve l’expression la plus naturelle pour un francophone dans ce genre de situation.

En tant qu’éditeur, quelle est votre démarche ? Comment identifier les auteurs et les ouvrages que vous envisagez de traduire et publier ?

La décision d’ouvrir une collection bilingue au sein des Éditions Lamiroy m’est venue lors d’une visite aux « Journées du livre russe » qui se tiennent chaque année à Paris. À cette occasion, sont réunies toutes les maisons d’éditions qui se sont spécialisées dans la parution de livres traduits du russe ou dont le catalogue contient un nombre important d’écrivains russes. Et ces maisons d’éditions sont presque toutes françaises. En Belgique, nous avons aussi une communauté russe, nous avons des écoles de traduction réputées, des traducteurs et des traductrices qui ont reçu des prix pour leur travail sur des textes russes mais aucune maison d’éditions qui ne se soit spécialisée en partie ou intégralement dans les traductions du russe. Il y avait donc un manque. La création de la collection Kniga (« livre » en russe) se fait sur un modèle proche de celui des Éditions Interférences, fondées par la traductrice Sophie Benech et son père. C’est-à-dire qu’il s’agit d’une collection dirigée par l’esprit d’un traducteur, qui cherche à faire connaître des textes oubliés ou inconnus du lectorat francophone, alors qu’ils ont une certaine importance au sein de la culture russe. L’objectif n’est pas de trouver l’auteur à la mode en Russie actuellement et de publier un best-seller. J’ai encore beaucoup d’idées de traductions, partiellement réalisées ou en projet, et les premiers textes publiés chez Kniga ne reflètent pas encore l’intégralité des types de textes qu’elle contiendra. En tant que maison d’éditions belge, les traductions de textes russes relatifs à la Belgique sont une priorité. Par exemple, le futur recueil de poèmes russes écrits en l’honneur de la résistance belge contre l’invasion allemande de 1914. Aucune maison d’éditions française n’ira publier ce genre de textes, car elles ne peuvent même pas en imaginer l’existence.

Dans le cas de Zamiatine, quelles raisons vous ont incité à choisir cet auteur-là ? et donc un auteur de théâtre…

Zamiatine est un auteur de théâtre et aussi de scénarios pour le cinéma. Mais justement, son lectorat francophone l’ignore car, exceptée la traduction de sa courte pièce « La Caverne » par Sophie Benech (Interférences, 2017), son théâtre n’a pas été traduit. Une troupe française a pourtant interprété sa pièce « La Puce » au Théâtre de la Gaité à Bruxelles, aux débuts des années 1930, mais j’ignore s’il existe encore un exemplaire de cette traduction. En février 2020, en tant que libraire chez Tropismes, j’ai reçu un service de presse des Éditions Noir sur Blanc. Il s’agissait de la réédition du « Fléau de Dieu » de Zamiatine, traduit par Claude B. Levenson en 1975. La traduction de ce roman inachevé sur Attila avait été publiée par les Éditions de l’Âge d’Homme, une maison d’éditions suisse, fondée par Vladimir Dimitrijević en 1966. Ce dernier a fait éditer les textes les plus importants de la culture russe. Grâce à lui, le lecteur francophone a un accès beaucoup plus large aux classiques russes que la plupart des locuteurs d’autres langues. Malheureusement, ce travail d’édition a disparu avec son auteur et le catalogue des traductions a heureusement été récemment vendu aux Éditions Noir sur Blanc. J’avais donc reçu ce service de presse qui annonçait la parution du livre pour avril 2020. J’ignorais auparavant que Zamiatine avait porté autant d’intérêt au personnage historique d’Attila et, en lisant l’autobiographie de l’auteur (mis en postface), j’ai découvert qu’il avait également écrit une pièce de théâtre sur Attila. La force de notre maison d’éditions est son extrême rapidité, par rapport aux maisons d’éditions plus importantes. Je me croyais capable de traduire la pièce de théâtre en deux mois et de la faire paraître le même jour que la réédition du roman. Ce projet était bien évidemment impossible. Mon expérience de traducteur m’a appris que l’on sait quand on commence un projet de traduction mais que l’on ignore toujours quand on terminera. Pourtant, notre malheureuse destinée commune a joué en ma faveur dans ce cas précis. Le confinement de mars 2020 a reporté la parution du « Fléau de Dieu » à février 2021 – ce qui me donnait plus de temps – et a réduit mon travail de libraire à un mi-temps – ce qui m’a permis de consacrer plus de temps à la traduction. Il devait être écrit que les deux textes sur Attila de Zamiatine devaient paraître conjointement en français.

Et quelles raisons vous ont guidé dans le choix de la publication de la pièce « Attila » et des articles qui l’accompagnent ?

La pièce « Atilla » (Zamiatine l’écrit avec un seul T et deux L, car il revendique que le chef hun serait né aux bords de la Volga – aussi appelée « Atil ») joue un rôle central dans la production artistique du dramaturge. C’est la pièce qu’il a le plus travaillée et auquel son destin a été le plus lié. En effet, la pièce a été interdite par le pouvoir soviétique et Zamiatine a déclaré dans sa lettre à Staline que « La mort de ma tragédie Atilla fut véritablement une tragédie pour moi. » Avec la censure de sa pièce, Zamiatine prenait conscience qu’il ne pourrait plus écrire en URSS et qu’il devait choisir entre son pays natal et sa carrière d’écrivain – deux choses qu’il considérait comme indissociables. Si la pièce « Atilla » est très bien écrite, dans un style très classique et à la fois dynamique, elle est selon moi le texte le moins caractéristique du style de Zamiatine, celui où le lecteur sent le moins la spécificité propre de cet auteur. C’est pour cette raison que j’ai effectué la traduction supplémentaire de cinq articles. Ces textes remplissent un double objectif : le lecteur prend réellement conscience du style propre à Zamiatine (notamment ses métaphores filées qui donnent un aspect fantastique à des propos très réalistes) et il apprend aussi les conceptions de l’auteur sur ce qu’est la révolution, la littérature et le théâtre. Le troisième texte que nous publierons dans notre collection de petits-formats bilingues russes, les Knijka (« petit livre ») sera un texte de Zamiatine. Il y décrit son expérience au sein des éditions de « La Littérature Mondiale » d’une manière très fantasque puisqu’il compare Maxime Gorki à César et les traducteurs à des peuples antiques sur lesquels il gouvernerait. À nouveau, Zamiatine parle d’événements véritables à travers un prisme fantastique. Son œuvre est très proche de celle de son contemporain, Mikhaïl Boulgakov, qui a aussi vu sa pièce « La Fuite » censurée la même année qu’« Atilla ».

Outre la collection « Kniga », vous avez créé une collection d’« opuscules » pour reprendre le nom de la collection de littérature belge chez Lamiroy. Quelle est la place de ces « petits livres » dans votre projet éditorial ?

La collection « Opuscule » a donné l’idée de publier également des petits-formats au sein de la collection Kniga. La nouvelle est un genre littéraire bien plus important en Russie qu’en Belgique ou en France. Il existe de nombreux textes courts qui ont eu un effet déterminant sur l’ensemble de la littérature russe (par exemple « Le Manteau » de Gogol). Le premier Knijka fut donc une proposition du traducteur, Jean-Pierre Pisetta. J’étais très heureux qu’on me propose de publier un texte de Vladimir Odoïevski, un auteur unique dans la littérature russe qu’on pourrait qualifier de « Hoffmann russe ». Le sujet du « Le Dernier quatuor de Beethoven » faisait étonnamment écho à la fois aux réflexions de Léon Chestov dans « Tourgueniev » et à celle de Zamiatine dans les articles publiés après la pièce « Atilla ». Le second Knijka sera « La Tête de Méduse » de Zinovieva-Annibal. Ce texte est aussi particulier que son autrice, morte en 1905. Elle n’a malheureusement pu qu’influencer, sans véritablement y appartenir, « l’Âge d’argent » – terme qui désigne, au début du 20ème siècle en Russie, la période d’effervescence culturelle que Tzvetan Todorov comparait à celle de la Renaissance. Concernant la collection « Opuscule », je pense que ces petits livres se sont avérés être la locomotive de nos éditions. Avec le temps, ils ont démontré que la nouvelle pouvait devenir un genre littéraire important en Belgique. Mais ils ont surtout permis à de nouveaux auteurs de voir paraître leur premier texte, de leur donner une première expérience de parution qui leur permettra par la suite d’affronter la grande aventure du « roman ». Les Éditions Lamiroy tiennent à cœur de favoriser l’essor de nouvelles forces au sein de la littérature belge – conçue au sens large comme contenant toutes celles et ceux qui veulent rendre visible une différence créée par la situation sociale et historique particulière à ce pays. La littérature belge est une richesse parmi les nombreuses littératures qui forment la francophonie et nous devons la représenter.

La parution des Kniga est « bilingue ». Quelle est la motivation de cette difficulté supplémentaire ? Pourquoi ne pas avoir publié en « juxta » ?

Le fait est que la majorité des textes qui vont paraître dans cette collection seront des textes épuisés en russe. La parution est donc bilingue afin de faire à nouveau exister la version papier des textes en russe. En vertu de cela, nous ne présentons pas les textes en juxtaposé, puisque notre objectif n’est pas de faire des livres bilingues permettant l’apprentissage d’une langue – bien que le lecteur ou la lectrice ait la liberté de le faire avec nos livres. Nous préférons garder une unité au texte afin que celui ou celle qui lit le texte dans une langue ne soit pas interrompu dans sa lecture. Dans la même idée, contrairement au premier ouvrage paru « Tourgueniev » qui est une édition critique, j’ai minimisé les notes de bas de page dans ma traduction « Atilla ». Les informations utiles au lecteur ont été mises en préface afin de laisser le lecteur s’immerger dans le déroulement très prenant de la pièce.

Que nous disent les auteurs russes du siècle dernier qui nous touche encore aujourd’hui? La difficulté de créer? La place de l’artiste dans la société? L’engagement de l’artiste dans l’art, envers et contre tout ?

Les auteurs et autrices russes du siècle dernier nous parlent effectivement de beaucoup de choses qui ont gardé toute leur actualité aujourd’hui. Mais il y a une chose qui a fortement disparu de nos productions et qu’il est bon de refaire paraître. Il s’agit de cette manière propre à une nation révolutionnaire de parler de l’avenir comme quelque chose qui impacte déjà le présent. Zamiatine est un très bon exemple de cette écriture qui ne peut se suffire du présent ou du passé parce qu’elle est travaillée par le futur qui va advenir et qui donc se fait sentir déjà dans le présent. Dans son article « J’ai peur », Zamiatine écrivit une phrase devenue célèbre : « Et si cette maladie est incurable, j’ai peur que le seul avenir de la littérature russe soit son passé. » Cette phrase était perçue à son époque d’une manière beaucoup plus dramatique qu’aujourd’hui, car elle signifiait la fin de toute vie, dès lors que l’avenir n’est plus entraperçu, dès lors que l’être vivant ne sent plus que le futur s’adresse à lui.

Sur le site des Editions Lamiroy:

La mort de ma tragédie Atilla fut véritablement une tragédie pour moi. »

Evgueni Zamiatine. Lettre à Staline

« Гибель моей трагедии Атилла была поистине трагедией для меня »

Евгений Замятин. Письмо Сталину

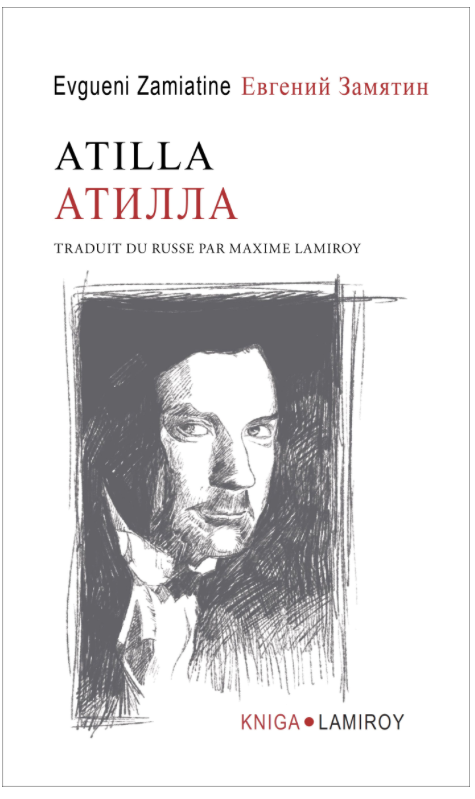

Atilla – un T, deux L – est la figure centrale de l’œuvre d’Evgueni Zamiatine (1884-1937). L’écrivain russe retrace la vie du chef hun dans son roman inachevé, Le Fléau de Dieu. Il en fait aussi le héros de la pièce majeure de son répertoire. Rédigée et mise en scène en 1928, la pièce Atilla est interdite par le pouvoir soviétique. Cette censure annonce l’arrivée du « Grand Tournant » initié par Staline et incitera Zamiatine à demander l’exil en 1931. Aujourd’hui, la pièce passionne toujours les universitaires russes. La collection Kniga tenait à faire découvrir cette œuvre centrale du théâtre de Zamiatine, encore trop peu connu de son lectorat francophone.

Cette première traduction de la pièce est accompagnée de cinq articles rédigés par Zamiatine entre 1918 et 1931. Ils exposent la vision de l’auteur sur la littérature, le théâtre et sa conception de la révolution. Ils permettent au lecteur de goûter le style si particulier de l’écrivain et de mieux appréhender les enjeux politiques et littéraires de la pièce.

Maxime Lamiroy, le traducteur, est diplômé d’un master en littérature russe et d’un master en philosophie de l’Université Libre de Bruxelles. Il est également l’auteur de Chestov, la lutte contre l’idéalisme et le traducteur de Tourgueniev de Léon Chestov, parus aux Éditions Lamiroy